El Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos”, nadie lo pone en duda, fue por muchos años el más importante reconocimiento existente en el continente americano a la novela escrita en nuestra lengua. No había otro que le llegara siquiera de cerca en prestigio y credibilidad. Lo reconocían por igual los autores, la crítica y la industria editorial.

Sobraban las razones para que así fuese. La más importante la constituyó el hecho de que, desde sus primeras dos ediciones, las de 1967 y 1972, cuando le fue asignado a La Casa verde de Mario Vargas Llosa y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, respectivamente, quedó claro que aunque era un premio otorgado por el Estado venezolano el jurado tenía autonomía absoluta para que no interfiriese en su designación la ideología del gobierno de turno.

Por eso a nadie le extrañaba que los jurados fuesen integrados de modo absolutamente plural, hablando en términos de la ideología política de sus miembros. Y no resulto ninguna ofensa que cuando García Márquez lo obtuvo donara el metálico –veinticinco mil dólares de la época– al Movimiento al Socialismo, una organización surgida del seno del Partido Comunista de Venezuela que apenas una década atrás, siguiendo el guión de la revolución cubana, se había levantado en armas contra la naciente democracia venezolana.

Nadie, en Acción Democrática ni en Copei, los partidos del poder, protestó por el gesto. Ni lo consideró una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Para corroborarlo, la prensa reseñó con entusiasmo la manera gentil como el presidente Rafael Caldera, un demócratacristiano conservador, había recibido en el Palacio de Miraflores, al día siguiente de la entrega del cheque, a García Márquez, un hombre notoriamente de izquierda. Eran tiempos democráticos.

Por mucho tiempo este perfil se mantuvo. Y en las entregas sucesivas siguieron obras de autores fundamentales de nuestra literatura como Carlos Fuentes, Arturo Uslar Pietri, Fernando del Paso y Roberto Bolaño. Como en todo certamen literario había debates sobre los méritos de las obras finalistas, pero nunca nadie puso en duda la neutralidad política del jurado. Y, puntualmente, cada 2 de agosto, fecha del nacimiento del escritor fundacional venezolano, el presidente de la República del momento hacía presencia en persona a entregar el Premio al ganador. Era una ceremonia y una tradición respetada.

Hasta que llegó el chavismo. Y, como ha logrado hacer con casi todo lo que pasa por sus manos —desde las toneladas de comida importada que se le pudren en los puertos hasta los hospitales públicos que se contaminan por falta de asepsia—, el Premio “Rómulo Gallegos” también comenzó a oler mal.

La primera señal de la descomposición fue un desaire. Para la edición de 1999, Hugo Rafael Chávez Frías, convertido ya en presidente de la República, se negó a asistir al acto de entrega del premio internacional obtenido por Los detectives salvajes, novela de ese prodigio de la escritura llamado Roberto Bolaño.

Con gesto displicente, sin enviar siquiera una nota personal al autor, el teniente coronel puso fin aquel nuevo 2 de agosto a la tradición que por décadas todos los presidentes habían respetado. José Vicente Rangel, entonces vicepresidente de la República entregó el diploma y la medalla. Disculpó a Chávez explicando que tenía “gripe” y “tos”. Y a partir de ese momento, hasta el día de su muerte en el año 2013, el hombre que gobernó a Venezuela por casi catorce años consecutivos se negó sistemáticamente a presentarse en la ceremonia.

Tan drástico era su rechazo a validar el “Rómulo” que ni siquiera hizo una excepción cuando en el año 2009 lo ganó un narrador, William Ospina, públicamente reconocido como una especie de sacerdote mayor del chavismo en Colombia y representante incondicional del catecismo castrista. Aún así Hugo Chávez no cedió.

Esta negativa del presidente, hay que decirlo en voz alta, significó, si no la condena a muerte del Premio, por lo menos una advertencia de que cambiaría su gestión. Chávez y su equipo se habían propuesto como meta –lo comprendimos al poco tiempo– dinamitar la memoria de los grandes líderes civiles fundadores de la democracia. Y Rómulo Gallegos era uno de ellos.

El trabajo de demolición era express. El nombre de Rómulo Betancourt, el primer presidente civil que logró terminar su gobierno sin que los militares lo derrocaran, fue eliminado incluso del Parque del Este en Caracas, una obra en la que el líder fundador de Acción Democrática había, personalmente, puesto su empeño.

Igual eliminaron del Parque del Oeste el de Jóvito Villalba, otro pionero de la democracia perseguido por todas las dictaduras del siglo XX. Fue sustituido por el de Alí Primera, un popular “cantautor”, casi un mito, de los residuos de la ultraizquierda venezolana que condujo la lucha guerrillera de los años 1960 y luego llegaría a gobernar montada en el portaviones que significó el liderazgo carismático de Hugo Chávez.

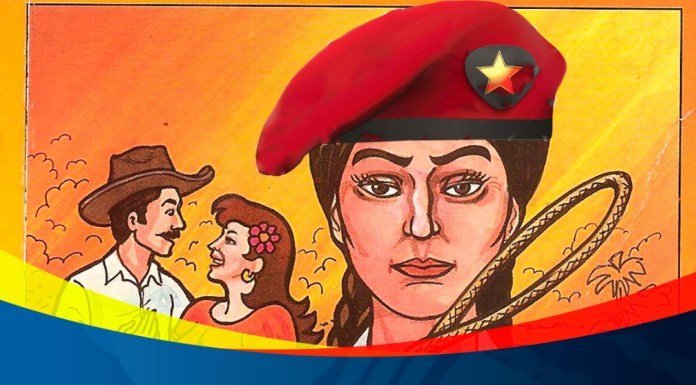

Pero borrar el nombre de Gallegos, o eliminar el Premio, era un acto muy costoso políticamente para el régimen. No solo por la importancia internacional que el galardón había adquirido. En realidad, porque el autor de Doña Bárbara, Cantaclaro, Sobre la misma tierra, Canaima, entre otras novelas valiosas, era —y es aún— más recordado en América Latina por su obra literaria que por su actividad política. Y atacar su memoria era tan riesgoso como hacerlo con la de Miguel Ángel Asturias en Guatemala, José Eustacio Rivera y José Asunción Silva en Colombia, o Gabriela Mistral en Chile.

Así que el presidente militar, ya vestido otra vez de verde oliva, astuto como era, optó por la indiferencia. Y el silencio. Nunca emitió opinión pública sobre el Premio que igual nunca entregó. No dijo nada cuando un funcionario de segunda ordenó retirar de las bibliotecas públicas del estado Miranda, entre otros libros “capitalistas”, así los llamaron, novelas claves del maestro Gallegos. Ni regaló en sus viajes ejemplares de Doña Bárbara. Repartía Las venas abiertas de América Latina, de Galeano –se lo regaló a Obama–, y un gris panfleto de autoayuda titulado El oráculo del guerrero de un desconocido argentino con apellido sideral, Lucas Estrella.

Chávez en cambio sí habló, y fuerte, para ordenar la creación de otros premios literarios que compitieran y aminoraran la importancia del Gallegos. Fue así como en el 2006, bajo su segundo gobierno, se creó el Premio Internacional de Poesía “Víctor Valera Mora”, con flamantes cien mil dólares asignados al ganador.

Pero el Premio no trascendió. Entre otras razones, porque obviamente en el escenario internacional el nombre de Valera Mora en la poesía no es, ni de muy lejos, el equivalente al de Gallegos en la narrativa. Y, además, porque en su primera edición el jurado estuvo integrado por dos poetas oficiales del régimen —Gabriel Jiménez Emán y Gustavo Pereira— y un escritor en nómina del comunismo cubano, Norberto Codina, fundador de la también oficialista Unión de Escritores de Cuba. Lo que le quitó desde el comienzo toda respetabilidad.

Por hechos similares el “Rómulo Gallegos” fue perdiendo, edición a edición, su prestigio original. Pasó de ser un magno evento a convertirse en oscuro objeto de la duda. En los años reciente se fue derrumbando como un edificio en ruinas y se hizo tan sospechoso y polémico como Maduro mismo.

Tanto, que participar en él se volvió una especie de vergüenza pública y ninguno de los novelistas consagrados y más leídos de la nación venezolana —Francisco Suniaga, Federico Vegas, Alberto Barrera, Ana Teresa Torres, por mencionar los que me vienen primero a la memoria—; tampoco los más recientes en la escena internacional como Rodrigo Blanco Calderón, Premio Bienal de Novela Vargas Llosa 2016, o Karina Sainz Borgo, autora de la muy vendida La hija de la española, aparecen en las listas de obras presentadas a concurso.

Un golpe bajo, decisivo para su entrada en crisis, lo recibió el Premio en esta era militarista cuando en el año 2005 fue nombrado un jurado integrado exclusivamente por reconocidos escritores y críticos públicamente fieles al castrismo y al chavismo. Entre quienes resaltaban el ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, ex secretario de Neruda; el cubano Anton Arrufat, director de la revista de Casa de las Américas, y; un destacado gatekeper de la crítica literaria marxista llamado Nelson Osorio.

Desde entonces comenzaron a sucederse escándalos asociados al sectarismo político, escritores importantes a retirar sus obras de concurso como mecanismo de protesta a la selección parcializada de jurados que llegó al colmo cuando en el 2009 se designó como miembro a un poeta oficialista, Enrique Hernández De Jesús, sin las credenciales hasta entonces exigidas como condición para asumir esa responsabilidad.

Ahora el Premio está en estado de coma. Por primera vez desde que se decretó en 1964, por dos veces consecutiva —2017 y 2020— su convocatoria y entrega ha sido suspendida. Nadie tiene idea, ni tampoco explica, cuál será su destino.

A la periodista venezolana, residente en Bogotá, Dulce María Ramos, le debemos uno de los mejores trabajos que se han escrito sobre este proceso. Publicado en dos entregas, en el diario El Universal, bajo el título “Entresijos de un premio literario”, el reportaje recoge sin exclusión todas las opiniones polares existentes. La de quienes cuestionan el destino del Premio y la de quienes aún lo defienden.

Lo resumen magistralmente dos declaraciones contrapuestas. La de Mempo Giardinelli, el argentino ganador en la edición de 1993, quien se lamenta por el desprestigio, pero esperanzado afirma que: “(…) la literatura venezolana, cuando amainen los vientos que sacuden a esa sociedad tan querida, será capaz de recuperar el que fue el premio más prestigioso de nuestra lengua”.

Y, exactamente en el extremo opuesto, la del escritor mexicano Alejandro Zenteno Chávez, autor de Mariana y el general, quien reivindica su participación en el Concurso argumentando que: “(..) la ‘condena’ de los opositores venezolanos, me tiene sin cuidado. Quiero expresarles que el enemigo número uno de la humanidad no es Nicolás Maduro, como la propaganda de Trump y sus antecesores lo han querido calificar, sino el imperialismo yanqui”.

Al “Rómulo Gallegos” le pasa lo que al régimen de Maduro. De un lado lo apoyan la teocracia iraní, el comunismo cubano, el estatismo monopartidista chino, la dictadura turca y el neoautirutarismo ruso. Del otro, lo desconocen por ilegítimo y usurpador sesenta democracias occidentales reunidas en su mayoría dentro de la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto la socialista Michele Bachelet levanta informes sobre violaciones de los derechos humanos que revelan a Maduro como un Pinochet pero del siglo XXI.

Erase una vez un premio. Ya no