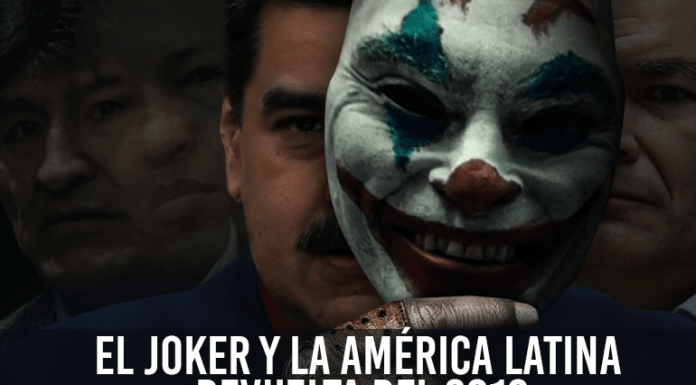

El relato central de Joker, el impactante y polémico film que ocurre en Ciudad Gótica, la capital de Batman, se ambienta en medio de furiosas, violentas y destructivas manifestaciones de protesta callejeras.

Por una de esas recurrentes coincidencias entre realidad y ficción, el film ha sido proyectado en muchos países latinoamericanos casi simultáneamente a la saga de protestas ocurridas en los últimos meses una tras otra en muchos ciudades de Chile, Bolivia, Colombia y, para terminar el año, de nuevo en Managua, Nicaragua. Prytestas tan extremadamente violentas como las de la película.

Antes de que saliera de cartelera en Bogotá tuve la oportunidad de ver Joker, que en español sería El Guasón, y me impresionó grandemente que recién empezando el film, Arthur Fleck –el sicótico personaje que interpreta Joaquin Phoenix– atraviesa las calles incendiadas camino a una de las sesiones con su psicóloga de la seguridad social pública. Entonces surge la pregunta: “¿Parece que las cosas afueras no están nada bien?”. Y la respuesta lacónica es algo como: “Sí, las gentes están molestas, irritadas, indignadas”.

Y es que, efectivamente, las protestas, que ocurren a lo largo de la película, donde los manifestantes no dan la cara, van ocultos detrás de diferentes tipos de máscaras, no parecen exigir algo concreto sino descargar su rabia, reclamar venganza, exigir reconocimiento, oficiar la vendetta en un marco de acciones altamente delincuenciales.

Y allí está la similitud. Las recientes acciones de protesta en América latina no son resultado de una pandemia ideológica, como aquellas que azotaron al mundo occidental a finales de los años 1960 con exigencias de derechos civiles, pacifismo, anticapitalismo y proyectos revolucionarios comunistas. Ni son huelgas masivas conducidas por centrales obreras exigiendo reivindicaciones laborales concretas. Tampoco son revueltas de los pobres, los indígenas o los obreros.

Lo que tienen en común las más recientes y violentas olas de protestas es el descontento compartido, la insatisfacción profunda, especialmente de las clases medias urbanas con la manera como los gobernantes toman decisiones que afectan sus vidas, especialmente su bienestar, o por actos que son considerados abusos de poder. La chispa que enciende la revuelta no es siempre la misma. Pero la racha de descontento que luego las mantiene con vida es más o menos común.

La de Bolivia, lo sabemos, fue el fraude electoral del MAS pero el incidente corrió la cortina del hartazgo que una parte importante de la población tiene con sus catorce años de gobierno y con el manejo a su antojo del Sistema de Justicia para hacerse reelegir.

Las de Chile y Ecuador, las desataron abruptas medidas impopulares. En Chile el aumento del precio del Metro. En Ecuador, del combustible. Pero las de Chile se han mantenido con una violencia aterrorizante que ha mostrado una población cargada de rabia e insatisfacción no con una coyuntura política sino con su modo de vida que asfixia a la clases media crecientes. Una verdadera revuelta anti sistema.

La de Colombia , en cambio, no ocurrió contra una decisión impopular precisa, sino por una convocatoria a un paro nacional realizada por distintas organizaciones gremiales, incluyendo movimientos estudiantiles. No había un reclamo central sino muchos. Los participantes pacíficos declaraban estar protestando por cosas tan diferentes como la caza ilegal de tiburones, la reforma de las pensiones, educación gratuita y de calidad, el asesinato de dirigentes sociales o la renuncia del presidente Duque.

Solo que fueron dos convocatorias diferentes. Los grupos radicales tenían otra agenda y ya en horas de la mañana el vandalismo comenzó con voracidad destructiva aún antes que la propia marcha pacífica. Ya al final de la tarde de las 138 estaciones del Transmilenio, la columna vertebral del transporte público bogotano, casi 60 habían sido destruidas en un acto coreográficamente sincronizado con la misma metodología, obviamente asociada al Foro de Sao Paulo, utilizada en la destrucción del Metro de Santiago.

El balance final de 2019 es que tanto la izquierda como la derecha en oficios de gobierno están en aprietos. Siendo duramente cuestionadas por amplios sectores de la población. A Ortega, Maduro y ahora Evo, izquierdistas, se les ve como antes se miraba a Pinochet, Galtieri o Bodaberry. Como violadores de la Constitución y los derechos humanos, y la gente en su contra sale a las calles dispuesta a todo. Solo que a Maduro y a Ortega, sus fuerzas armadas convertidas en guardias pretorianas los mantienen en el poder a fuerza de represión. En Bolivia, en cambio, se negaron a reprimir y Morales tuvo que renunciar.

A Piñera y Duque, de derecha, las movilizaciones los han obligado a rectificar, pero no han sido lo suficientemente graves como para llevarlos a la renuncia. Pero sí a reconsiderar muchas decisiones. Incluso, en el caso de Piñera, pensar en una nueva Constitución.

Lo llamativo es la fuerza destructiva en situaciones como la chilena. La bárbara violencia de ambas partes. Pareciera que estamos asistiendo a un descontento sin esperanza. Una rabia sin dirección. Una amargura sin utopía.

Por eso la simbología de Joker. Arthur, el personaje central, no es un activista político. Ni un terrorista. Es en realidad un enfermo mental que en un acto de defensa ante una golpiza asesina a tres personas adineradas. Lo hace con su vestimenta de payaso. Y su figura enigmática se convierte en un símbolo que estimula a otros muchos a disfrazarse igual y cometer iracundos actos de violencia, como los de Santiago o los de Bogotá, bajo el lema de “maten a los ricos”.

Lo simbólico de la crisis decisiva de Arthur, la que lo lleva al asesinato, ocurre porque el gobierno de Ciudad Gótica ha decidido recortar el presupuesto de salud. En consecuencia, la psicóloga que trata a Arthur no puede seguir haciéndolo ni proporcionarle los medicamentos con los que lograba controlar la extrema enfermedad mental que padece. Entonces su locura llega al máximo y se convierte en un peligro y en un símbolo. Un detonante de la protesta bárbara.

Toda una parábola de los tiempos críticos de la democracia y de unas sociedades en donde el discurso compartido de los derechos humanos para todos no se corresponde con la capacidad del modelo económico para hacerlos cumplir. Una advertencia para el modelo de país que, cuando termine la pesadilla roja y venga el momento de la reconstrucción nacional, los venezolanos tenemos que edificar.